親知らずは生え方に個人差があり、親知らずが埋まっていることを歯科医院で指摘されて初めて気が付く方も多いです。

では、埋まっている親知らずはそのままにしておいてもいいのでしょうか?

この記事では、埋まっている親知らずを抜くべきかの判断基準や治療法について詳しく解説しています。

親知らずが埋まっていると言われ、どうすべきか悩んでいる方は、ぜひご覧ください。

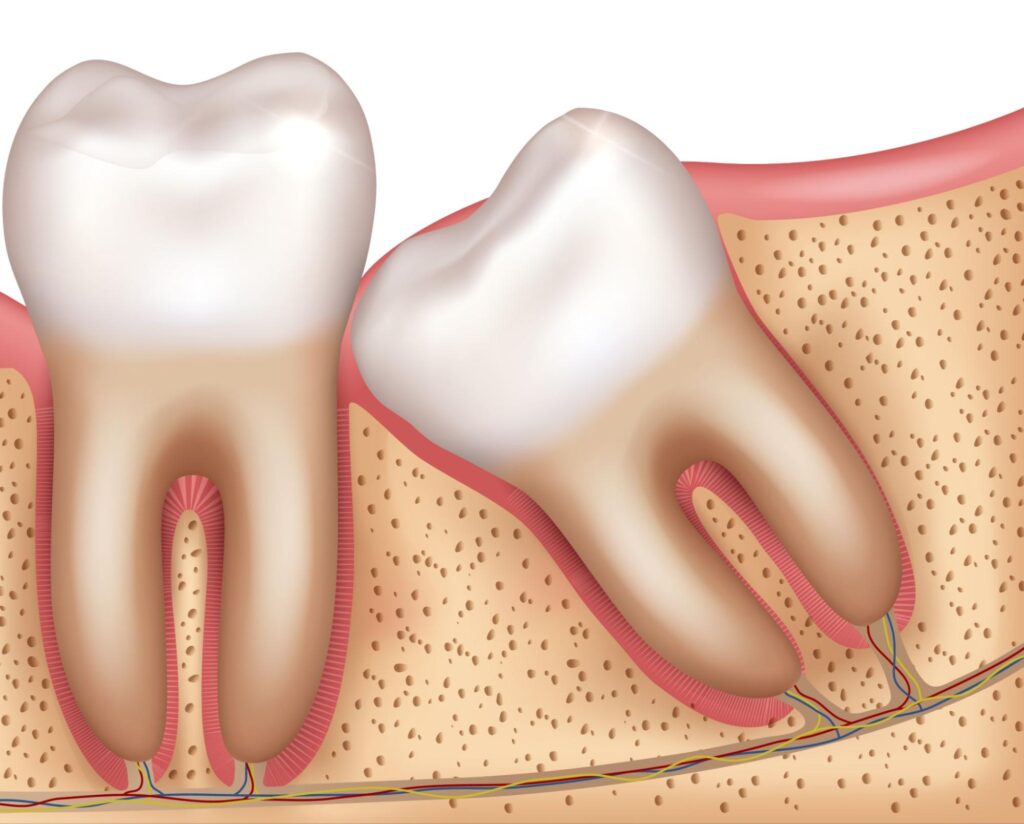

親知らずの生え方と埋まっている親知らず

親知らずは、生える年齢も千差万別ですが、生え方にも個人差があることが特徴です。

生える本数も、上下左右に4本生えてくる方もいれば、2本だけ生える方や1本も生えない方もいます。

そのように個人差の大きな親知らずの生え方について解説していきます。

親知らずの生え方

親知らずの生え方にはいくつかの種類があります。

- まっすぐに生えている

- 横や斜めに生えている

- 親知らずが埋まっている

- 逆向きに生えている

上記の4種類を詳しく見ていきます。

まっすぐに生えている

一番奥の永久歯のさらに奥に、永久歯と同じようにまっすぐ生えてくる親知らずです。

歯磨きなどのケアがしやすく、親知らず自体や、他の歯にダメージを与えることも少ないため、口腔内のトラブルが起こりにくいケースです。

噛み合わせにも問題がなければ、他の歯と同じように扱えます。

横や斜めに生えている

親知らずが横や斜めに生えてくることもあります。

これは現代人の顎が小さく細くなってきたことで、親知らずの生えるスペースがなくなってしまい、無理やり出てこようとする親知らずが斜めや横向きに生えてきてしまうためです。

傾いて生えていると、隣の歯との境目などに歯ブラシが届きにくく、汚れがたまり、虫歯や歯周病の原因となってしまう場合もあります。

親知らずが埋まっている

歯茎の中に埋まっていて、見た目で確認することはできない親知らずです。

多くの場合、歯科医院でレントゲン撮影をした際に見つかります。

これから生えてくる場合もありますが、埋まったまま出てこないこともあります。

埋まったままであれば、虫歯や歯周病を引き起こすことはありません。

しかし、骨の中に「嚢胞」と呼ばれる袋状の塊を作ってしまうことがあり、骨を圧迫したり溶かすため、注意が必要です。

歯茎の中で逆向きに生えている親知らずは「逆性埋伏智歯」と呼ばれており、完全に埋まっているケースと同様に虫歯や歯周病の原因になることはありませんが、嚢胞を作ってしまう場合があります。

埋まっている親知らず

見た目ではわからないけれど、歯茎の中に埋まっている親知らずにも以下の3つの種類があります。

- 完全に埋まっている親知らず

- 半分だけ埋まっている親知らず

- 埋まっていて痛みのある親知らず

それぞれのケースについて詳しく以下で解説していきます。

完全に埋まっている親知らず

歯茎の中に完全に埋まっていて、口を開けて見てもわからない親知らずです。

「完全埋伏智歯」と呼ばれ、埋まっている時には痛みも腫れもあまり出現しません。

歯科検診やそのほかの治療で行ったレントゲン撮影で見つかることがほとんどです。

半分だけ埋まっている親知らず

横向きや斜めに生えてきて、半分だけ歯茎から出ている状態の親知らずです。

「半埋伏智歯」と呼ばれ、手前に生えている歯との境目に汚れがたまりやすいことから、虫歯や歯周病を引き起こしやすくなります。

このケースでは、腫れや痛みが出始めてから、初めて親知らずが生えていることに気が付く方が多いです。

埋まっているが痛みのある親知らず

親知らずが埋まっていて見えない場合でも、痛み、腫れ、違和感を引き起こすこともあります。

埋まっている親知らずによって他の歯を圧迫してしまったり、骨の中に嚢胞を作ってしまう場合もあるため、痛みや違和感を感じたら歯科医院を受診することが大切です。

親知らずが埋まっている場合は放置してもいい?

埋まっている親知らずをそのままにするか抜歯するかの判断基準を知っておくと安心できます。

ここでは、一般的に考えられている親知らずをそのままにしてもいいケースと治療すべきケースについて解説します。

埋まっている親知らずをそのままにしてもいいケース

完全に埋まっている親知らずで、以下の場合はすぐに抜歯を行うことはないケースがほとんどです。

- 骨を圧迫していない

- 痛みや腫れ、違和感がない

- 噛み合わせに問題がない

しかし、放置している間に症状が進行してくることもあるため、定期的に歯科医院で検診を受けて経過を見てもらうことが大切です。

埋まっている親知らずを治療すべきケース

埋まっている親知らずを治療しなくてはいけない場合は、以下の4点の症状がある時です。

- 腫れや痛みがある

- 周囲の歯に炎症が起こっている

- 顎に違和感を感じる

- 歯並びや噛み合わせに影響がある

腫れや痛みがある

完全に埋まっている親知らずの場合は、自覚症状がないことがほとんどです。

しかし、半分だけ埋まっている親知らずは、横や斜めに生えてくることが多く、手前の歯茎を圧迫し、歯肉炎を起こしやすくなります。

その他にも、半分だけ埋まっているために磨き残しが増え、親知らず自体の虫歯や口腔内のトラブルにもつながり、痛みや腫れが出現します。

痛みや腫れを悪化させないためにも早めに抜歯を検討しましょう。

周囲の歯に炎症が起こっている

埋まっている親知らずの周辺の歯に炎症が起こることも珍しくありません。

特に半分だけ埋まっている親知らずでは、歯と歯茎の間や、隣の歯と接している部分がとても磨きにくく、汚れがたまりやすくなってしまいます。

口の中の細菌や食べかすが放置されると細菌が繁殖し、炎症が起こります。

このような親知らずが原因の炎症は「智歯周囲炎」と呼ばれ、放置すると以下のような症状が出ることがあります。

- 頬が腫れる

- 歯茎が腫れる

- 歯茎の異臭

- 膿が出てくる

- ものを飲み込むのがつらい

- 奥歯に鈍い痛みが続く

- 強く噛むことができない

- 口をうまく開けない

- 発熱・倦怠感

顎に違和感を感じる

親知らずが手前の歯を押してしまうことで、噛み合わせが悪くなり、顎に違和感を感じることがあります。

気が付かないうちに顎が自然とは異なる動きをしてしまうため、この状態が長く続くと顎関節症の原因にもなるのです。

歯並びに影響がある

埋まっている親知らずが隣の歯を圧迫することによって歯並びにも影響が出てきます。

歯並びが悪くなると、見た目だけではなく、口腔内のトラブルや顎の動きにも悪影響となり、体全体のバランスを崩すことにもつながりかねません。

埋まっている親知らずの抜き方

埋まっている親知らずをどのように抜歯するのかを事前に知っておくと安心して抜歯に臨むことができます。

ここでは、埋まっている親知らずの抜き方について解説します。

埋まっている親知らずは、一般的に以下の手順で抜歯します。

- 抗生剤を服用

- レントゲン撮影

- 麻酔

- 歯肉切開剥離

- 埋まっている親知らずを分割

- 分割した親知らずを摘出

- 縫合

- 止血

この手順をひとつずつ詳しく解説していきます。

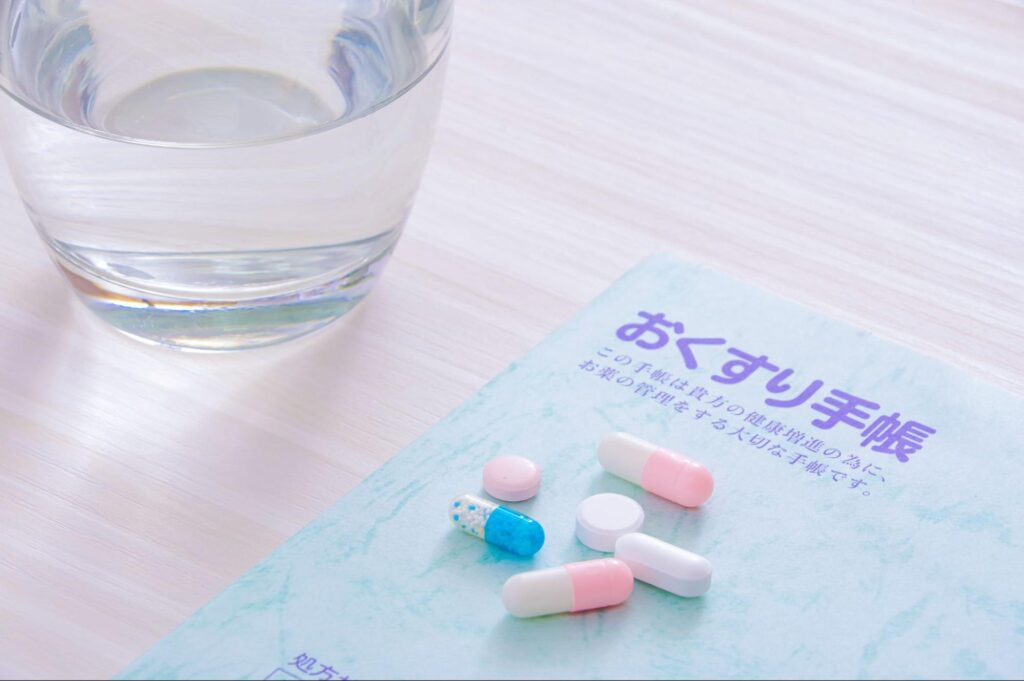

1:抗生剤を服用する

埋まっている親知らず自体の虫歯、歯肉炎、周囲の炎症により痛みや腫れが出ている場合には、処置の前に抗生剤を服用します。

数日間抗生剤を服用し、炎症がおさまったことを確認してから抜歯します。

2:レントゲン撮影

埋まっている親知らずは、口を開けて見ただけではわかりません。

埋まっている親知らずの位置、大きさ、生えている角度、深さを確認するためにレントゲン撮影を行います。

3:麻酔

抜歯中に痛みが出ないようにするため、麻酔を歯茎から注入します。5分程度で効いてくる場合が多く、注入した箇所周辺の感覚が鈍くなります。

4:歯肉切開剥離

親知らずが埋まっている場合には、埋まっている部分の歯茎(歯肉)を切開をしてから抜くことになります。

よく見えるようにするためと、抜歯の際に歯が出てくるスペースを確保するためです。

切開後、歯茎と歯を剥離して埋まっている親知らずを剝き出しにします。

5:埋まっている親知らずを分割

埋まっている親知らずが大きい場合や、斜めや横向きに生えている場合には、横の歯に当たらないように親知らずの頭の部分を削り分割します。

6:分割した親知らずを摘出

分割した親知らずを摘出します。歯の頭を先に取り出し、そこから根元の部分を摘出していきます。

7:縫合

すべての摘出が完了したら、切開した部分を糸で縫合します。

縫合をすることにより、かさぶたができやすい環境をつくりだし、傷口の治癒を早める効果があります。

歯を抜いた穴からの細菌の増殖を防ぐため、抗生剤や止血剤を入れることもあります。

8:止血

抜歯後は傷口からの出血があるため、15~30分程度ガーゼを噛んで止血をします。

親知らず抜歯後に注意すること

埋まっている親知らずの抜歯が終わってからは、以下の点に気を付けて生活してください。

- 処方薬を服用する

- 患部を触らない

- 長時間の入浴・運動を避ける

- 飲酒を控える

- 喫煙を控える

- 過度にうがいをしない

- 食事に気を付ける

処方薬を服用する

抜歯後には鎮痛剤や抗生剤が処方されます。

鎮痛剤は麻酔が切れてから飲むと、効くまでに時間がかかる場合があるため、初回の服用は麻酔が切れる前に飲むようにしましょう。

抗生剤は細菌感染の予防、炎症を防ぐために処方されます。

抜歯時にできた穴に細菌が入ってきた際に化膿させないための重要な薬ですので、処方された薬は用法・容量を守ってしっかりと飲むようにしましょう。

患部を触らない

抜歯箇所に触ってしまうと、細菌感染のおそれがあります。

気になってしまう方もいるかもしれませんが、感染を防ぐために触らないようにしてください。

長時間の入浴・運動・飲酒を避ける

抜歯した当日に長時間の入浴や運動、飲酒をしてしまうと血行がよくなり、出血が止まらなくなる可能性があります。

腫れや痛みが出ることもあるため、抜歯当日の運動や、湯舟に浸かるのは避けることをおすすめします。

喫煙を控える

喫煙により免疫力の低下が起こると、細菌感染のもととなります。

また、ニコチンが血管を収縮させるため、傷口の回復も遅くなってしまいます。

過度にうがいをしない

抜歯後の傷口には、血餅(けっぺい)という血の塊でできた蓋のようなものができます。

血餅が剥がれてしまうと、出血が止まらなくなります。

また、抜歯時の穴から骨が剥き出しになってしまう「ドライソケット」と呼ばれる状態となり、強い痛みを生じることもあります。

抜歯当日は出血もあり、うがいをしたくなる方もいるかもしれませんが、過度のうがいは避けましょう。

食事に気を付ける

埋まっている親知らずの抜歯後3時間程度は麻酔が効いていて感覚が鈍っており、頬などを噛んでしまうことがあるため危険です。

麻酔が切れる前の食事は控えましょう。

また、出血や痛みがある期間の食事は、柔らかく、飲み込みやすいものがおすすめです。

具体的には、おかゆ、雑炊、スープ、ヨーグルト、プリン、ゼリーなどです。

硬いものや辛いものは傷口を刺激してしまうため控え、抜歯した歯と反対側の歯で優しく噛むようにすると、傷口に負担をかけません。

親知らず抜歯後の痛みはいつまで続く?

痛みや腫れの期間は個人差がありますが、一般的には2~3日、長くても1週間で引いていきます。

処方薬を服用し、1週間以上痛みが続いた場合には歯科医院に相談してください。

埋まっている親知らずを抜くメリット

埋まっている親知らずの抜歯後には短期的に痛みや腫れを伴います。

しかし、長期的に見るとメリットも多いのです。

ここでは、埋まっている親知らずを抜くメリットについて紹介します。

虫歯や歯周病のリスクが減る

埋まっている親知らずは、親知らず自体だけでなく、その他の歯にも影響を及ぼします。

半分だけ埋まっているような状態の親知らずでは、隣の歯との間や親知らずが埋まっている歯茎と歯の間に歯垢や歯石がつきやすくなります。

歯垢や歯石が付着するとそこから繁殖する細菌により、虫歯、智歯周囲炎、歯周病につながります。

埋まっている親知らずを抜いてしまうことで、このようなリスクを防ぐことができます。

歯磨きがしやすくなる

埋まっている親知らずは、奥歯のさらに奥に位置するため、歯ブラシが届きにくく、磨き残しが増えてしまいます。

どんなにきれいに磨いたつもりであっても、斜めや横向きに生えた歯と隣の歯の隙間には汚れがたまりやすくなります。

親知らずの抜歯により、起こりうる口腔内のトラブルを予防できます。

口臭の予防

埋まっている親知らずによって汚れがたまると、口臭の原因にもなります。

抜歯することで歯磨きや口腔内のケアがしやすくなり、口臭も予防できます。

歯並び・噛み合わせの悪化を防ぐ

埋まっている親知らずがあると、隣の歯を圧迫してしまうことがあり、歯並びや噛み合わせにも影響が出ます。

歯並びや噛み合わせが悪くなることで出現する可能性のある症状は以下のものがあります。

- 虫歯、歯周病などの口腔内トラブル

- 頭痛・肩こり

- 顎関節症

- 胃腸障害

- 疲労感

- イライラ

このように多くの症状が出る可能性があるため、噛み合わせが悪化しないよう抜歯を行う場合があります。

埋まっている親知らずを抜くデメリット

埋まっている親知らずを抜くデメリットについては以下の3点があげられます。

一時的に痛みや腫れを感じる

埋まっている親知らずの抜歯は、まっすぐに生えているものよりも大がかりなものになることも多く、術後に腫れや痛みを感じることが一般的です。

抜歯後の痛みで一時的に食事がしにくくなるなど、日常生活に支障が出る場合もあります。

一般的に、抜歯後の痛みや腫れは、1週間以内におさまります。

抜歯で空いた穴に食べ物が詰まる

埋まっている親知らずを抜歯した後には穴があき、そこに食べ物が詰まることもあります。

この状態は約1か月ほどで穴が埋まるまで続くことがあります。

将来的に親知らずを活用できなくなる

歯を失った際に親知らずが残っている場合、入れ歯やブリッジの土台として活用できる場合があります。

抜歯してしまった場合には、将来的な親知らずの活用ができなくなります。

まとめ

親知らずの生え方には個人差があり、埋まっている親知らずには半埋伏と完全埋伏の2種類があります。

埋まっている親知らずを抜くべきかどうかの判断基準は、腫れや痛みがある、周囲の歯に炎症が起こっている、顎に違和感を感じる、歯並びや噛み合わせに影響があるの4点です。

上記のような症状が出ている場合や、埋まっている親知らずがある場合には、歯科医院で相談をし、適切な治療を受けることをおすすめします。

下高井戸パール歯科クリニック・世田谷では、日本口腔外科専門医が在籍しており、親知らずの治療にもあたっています。

個人差のある親知らずの抜歯も、一人ひとりに合わせた治療法を提案します。

埋まっている親知らずの抜歯をお考えの方は、ぜひ下高井戸パール歯科クリニック・世田谷にご相談ください。

#親知らず #埋まってる親知らず